如何养出温暖快乐的孩子?

来源:

发布时间:2022-05-27 09:15:47

浏览次数: 次

【字体:小 大】

“人的教育在他出生的时候就开始了,在他不会说话和听别人说话以前,他就已经受到教育了,教育的基础是家庭。”

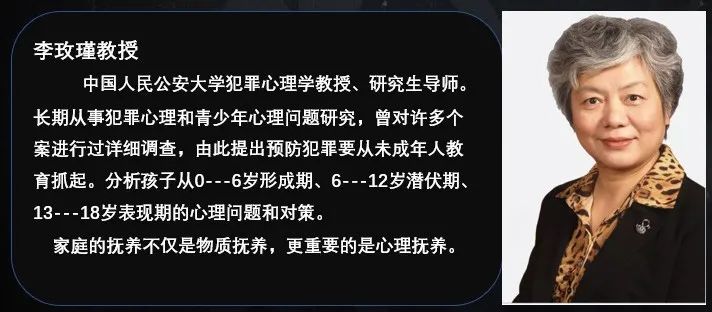

著名的犯罪心理及青少年心理专家李玫瑾教授,通过接触大量案例,经过多年的侦查实践发现:人在成年后的行为和心理,都是过去经历中的一个表现、一种折射,与幼时的家庭养育方式密切相关,“眼里有什么心里就有什么”。一个眼中到处是阳光的孩子,内心也必然是明亮开阔的。

他们面对坎坷不退缩,面对困难不胆怯,乐观地学习和成长,你会发现这种孩子往往学习和生活上都特别优秀。李玫瑾针对不同阶段孩子的养育给出了具体可行的方法。0-3岁是孩子与家人依恋关系的建立时期,这种依恋不断积累直至12岁。依恋是情感的起源,当幼儿与某人形成依恋关系后,与依恋对象在一起时他会感到愉悦;难过时,只有依恋对象的出现,幼儿才会感到安慰。

依恋得到满足时会非常快乐和放松,当人处于放松状态时,看外界的事物就会非常快乐。

源于美国的“哭声免疫法”曾一度风靡全球,年轻的中国父母也追捧不已——孩子哭闹时不能马上抱起,这样有利于培养孩子独立睡觉的好习惯,避免养成哭闹的习惯。在吃喝拉撒睡不能自理的无能期,儿童只能靠哭来表达自己的痛苦,此时,家长应该立刻抱起孩子进行安抚。

生活中有不少“路怒族”“键盘侠”,他们的火爆脾气恰恰源于父母的忽略,儿时的各种生理需求没有得到满足。刚出生的孩子只有三个需求:

他们在母亲的怀抱中感到温暖,

从乳房得到食物,

并在了解她的身份时感到安全。

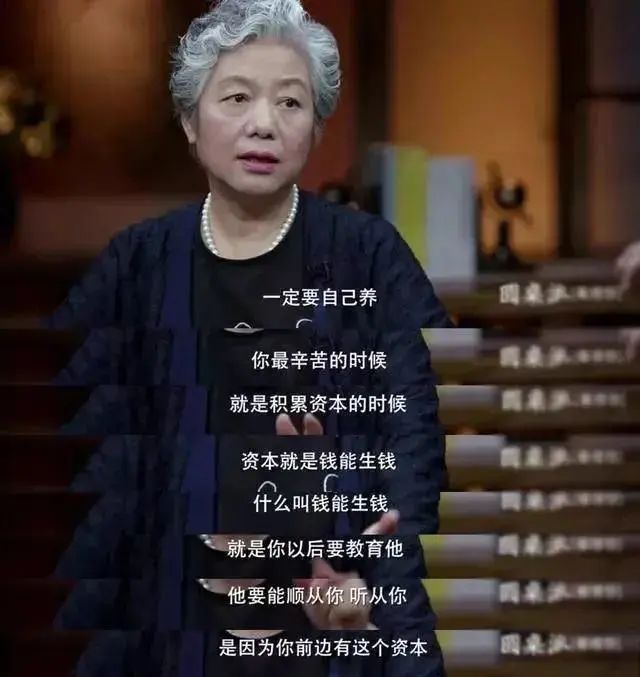

小一点的孩子会从与父母在一起时得到依恋,最简单的方式就是与孩子建立接触互动,拍拍小手、拥抱孩子。养育者的气味会让孩子感到温暖,食物的气味会让孩子感受到舒服和快乐,有利于依恋关系的建立。所以李玫瑾教授指出,一定要在孩子小的时候亲自养育。孩子从3岁开始,逐渐具有了理解和表达的能力,这时候要格外注意孩子的性格变化。孩子哭闹,家长妥协,形成溺爱,骄纵过度,性格乖张。在3岁左右,孩子的哭闹已不是生理需要,而是心理需求。身为父母,坚持原则,懂得及时阻止孩子,才是给孩子建立最好的安全屏障。“这玩具超出我们的计划,你知道爸爸妈妈每天为什么去上班吗?30天才发一次工资,家里买所有东西都需要计划,你这个玩具要120元,但是按照妈妈的预算计划,我们只能买100元的玩具。”“如果妈妈这个礼拜辛苦工作加加班,下周末就可以把这个玩具买回家了”!

父母可以利用这个机会给孩子提要求,因为要加班,你要早点上床睡觉,要乖乖吃饭,收拾自己的玩具……李玫瑾教授建议,家长可以利用周末让孩子坐在书桌前安静做一件事情,可以是拼图、绘画等。三岁时坚持10分钟完成一幅画,四岁时每次坚持20分钟,等孩子六岁上学后,就能在35分钟的课堂时间里集中注意力。另外,这个阶段里,有的孩子很内向,也有的孩子是“人来疯”,是社交能手。在很多父母眼里,似乎内向就是情商低、胆小懦弱、不善交际、不易成功……心理学家荣格在《心理类型》中指出,内向和外向都是与生俱来的性格特点,无优劣之分,只是获取的能量不同。他们寡言少语,却更加专注;他们享受独处,但绝不沉溺。面对中学生,家长首先要转变教育观念,帮助孩子成长,尊重孩子的选择权。现在不少新闻中,都是青少年犯罪,他们的罪行,让成年人看了都不寒而栗。卡特考斯基在《青少年犯罪行为分析与矫治》中提到,青少年犯罪行为人容易激动,情绪自控能力比较弱,不能顺利排解不良情绪,加之缺少正确的社会认知,包括法律和道德等,所以激情犯罪往往有发泄不满和报复的情绪在里面。家庭、学校和社会是导致部分青少年产生偏差行为问题的外在原因, 它是通过青少年自身是否存在问题这个内在原因而起作用的。所以,这个阶段,父母不该只是满足孩子的生活需求了,而是应该多注重孩子的人格培养。积极心理学是近年来兴起的一股心理学潮流,它可以塑造孩子乐观积极的人格品质。首先,父母要真正去了解孩子的特长、天赋、优势到底是什么。一定要让孩子做擅长的事情,不要担心他会被淘汰,我们常常讲三百六十行行行出状元,他把自己的优势发挥到极致,就一定能特别出众。“陪伴”就是给他足够的支持,让孩子得到积极的反馈,拥有愉悦的心情,也就是拥有强大的内驱力。德国有句谚语:耐心是一株很苦的植物,但果实却十分甜美。养育孩子,父母要慢一点,耐心一点,慢慢地浸润,温柔地渗透。用耐心喂养长大的孩子,站得更稳,走得更远,懂得坚持,亦知担当。心理学家温尼科特说:“孩子仰望父母的脸,看到的是孩子自己。”